日本語教育能力試験の勉強をしているとよく「口蓋化(こうがいか)」という言葉が出てきます。

いままで説明を読んでもなかなか理解できなかったのですが、どうやら単純に調音点が硬口蓋(こうこうがい)の位置に変わることです。

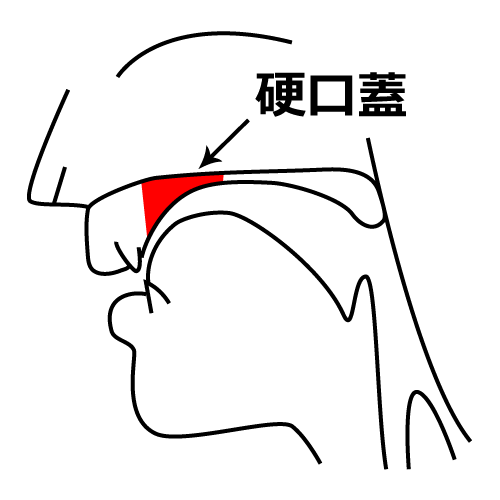

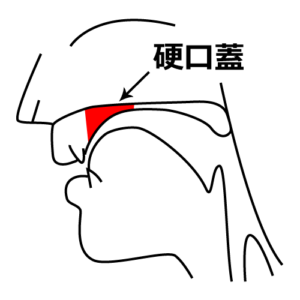

ちなみに硬口蓋の場所はだいたい図の赤い部分です。

wikipediaの説明だと以下です。

口蓋化(こうがいか、palatalization)または硬口蓋化とは、子音が調音点で調音されると同時に、前舌面が硬口蓋に向かって盛り上がって近づく現象のことである。母音[i](イ)と調音器官の形が似ている。

例えば、日本語では、「カ」 /ka/ と「キ」 /ki/ の子音は同じものと考えられている(音素上は完全に同じものである)が、実際に発音してみると「キ」 [kʲi] は「カ」 [ka] に対して、前舌面が硬口蓋に向かって近づいているのが分かる。つまり、「キ」を発音する時に口蓋化が起こっているといえる。

日本語の口蓋化は特に「イ段[i]」の前で起きやすいそうです。

具体的には、仮名の「キ」、「シ」、「チ」、「ニ」、「ヒ」、「ミ」、「リ」、「ギ」、「ジ」、「ヂ」、「ビ」、「ピ」、「キャ」「シュ」「チョ」の子音が口蓋化するようです。

口蓋化する音一覧

- 「キ k i」

- 「シ s i」

- 「チ ch i」

- 「ニ n i」

- 「ヒ h i」

- 「ミ m i」

- 「リ r i」

- 「ギ g i」

- 「ジ j i」

- 「ヂ d i」

- 「ビ b i」

- 「ピ p i」

- 「キャ ky a」

- 「シュ sh u」

- 「チョ ch o」

たとえば、「シ s i」は子音がイ段の前( s i )なので、口蓋化します。一方で、「サ s a 」は子音がイ段の前ではない( s a )ので、口蓋化しません。

- 口蓋化する:シ [ s i ]

- 口蓋化しない:サ [ s a ]

日本語教育能力試験の問題で口蓋化しているものとそうでないものを選ぶ問題もありました。

たとえば、「ティッシュ」と「チョコレート」で、口蓋化しているかどうかで異なるものを選ぶような問題です。