アウトプット仮説は、第二言語習得理論の1つです。

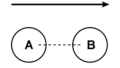

この仮説では、学習者が学習する言語にかんする知識のギャップに遭遇したときに学習が行われると考えます。

学習者はこのギャップに気づくことでアウトプットを修正し、言語学習で新しいことを学びます。

メリル・スウェインが提唱しました。

メリル・スウェインは、アウトプットには3つの働きがあると考えました。

アウトプットの3つの働き

1.気づきの働き

学習者は、アウトプットすることで、「自分が言いたいこと」と「自分が言えること」の間のギャップに遭遇します。そのことにより、学習する言語に関して自分が知らないことに気づきます。

2.仮説検証の働き

学習者は、アウトプットすることで、対話者からフィードバックを受けることができます。

アウトプットをする際、学習者は「こう話せば伝わるはず」など、暗黙の仮説を通じて発話を行います。そして、対話者からフィードバックをもらうことで、その仮説を見直す機会になります。

3.メタ言語的働き

学習者は、アウトプットすることで、学習した言語について振り返ることができます。そして、それにより、言語知識を制御し、内面化します。

インプット仮説とアウトプット仮説の違い

インプット仮説では、「理解可能なインプット」が十分与えられれば、それだけで習得は十分可能であり、アウトプットは限定的な役割を果たすにすぎないと考えます。

一方、「アウトプット仮説」は、「理解可能なインプット」は習得にとって必要だが十分ではないと考えます。

| インプット仮説 | アウトプット仮説 | |

| 主張 | 「理解可能なインプット」が十分与えられれば、それだけで習得は十分可能 | 「理解可能なインプット」は習得にとって必要だが十分ではない。 |

| 提唱者 | スティーヴン・クラッシェン | メリル・スウェイン |

重要なのは、メリル・スウェインはインプットの重要性を認めつつ、アウトプットも必要としている点です。アウトプットだけすれば言語を習得できるということではありません。

そのため、言語習得においては、まずはインプットをし、加えて適宜アウトプットもするという考え方が一番無難なようです。

参考記事:Comprehensible output / 言語習得におけるインプットとアウトプットの果たす役割