日本語教育能力検定試験によく出る「日本人の学者等」のまとめです。

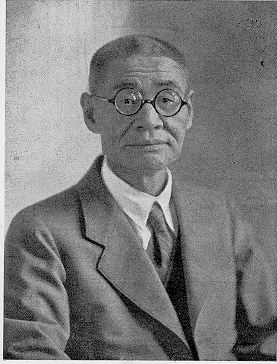

1. 伊沢修二(いさわしゅうじ)

By 不明 – 伊沢修二君還暦祝賀会著 『楽石自伝 教界周遊前記』 伊沢修二君還暦祝賀会、1912年。, パブリック・ドメイン, Link

日本語教育者です。

台湾で日本語教育を行いました。1895年に台北の芝山巌(しざんがん)に小学校の「芝山巌学堂」を設立しました。

「台湾」「芝山巌」がキーワード

- 「台湾」

- 「芝山巌」

また、「芝山巌事件」も試験に出る可能性があります。

1896年に台湾の抗日ゲリラが芝山巌を襲撃し、6人の日本人教師が亡くなった事件です。亡くなった教師は「六氏先生」と呼ばれています。伊沢修二は事件のとき帰国していたため、難を逃れました。

2. 上田万年(うえだかずとし)

国語学者、言語学者です。

現代国語学の基礎を作った人物として有名です。B.チェンバレンにつき国語学を学びました。「標準語」の確立にも貢献しました。

「P音考(日本語のハ行音が,p→f→hの変遷を遂げたことを説く)」、「国語調査委員会主事」「標準語」などがキーワードです。

- 「P音考」

- 「国語調査委員会主事」

- 「標準語」

3. 大出正篤(おおいでまさひろ)

日本語教育者です。

戦前に満州国や中国占領地で日本語を教えました。「中国(満州)」「速成式」がキーワードです。

- 「中国(満州)」

- 「速成式」

4. 大槻文彦(おおつきふみひこ)

国語学者です。

日本初の近代的国語辞典「言海」(のち増補し「大言海」)や国文法書の「広日本文典」を作成した人物として知られています。

- 「言海」

- 「広日本文典」

5. 佐久間鼎(さくまかなえ)

心理学者、言語学者、国語学者です。

心理学者としては、ゲシュタルト心理学の紹介と普及に貢献したことで知られています。

日本語の研究では「こそあど」の分析が有名です。

- 「こそあど」

6. 時枝誠記(ときえだもとき)

国語学者です。

「言語過程説」と呼ばれる独自の学説で有名です。

- 「言語過程説」

7. 長沼直兄(ながぬまなおえ)

日本語教育者です。

ハロルド・E・パーマーの教授法「オーラル・メソッド」の影響を受け、これを日本語教育に応用した「問答法(「ナガヌマ・メソッド」)」を開発しました。特徴は「音声言語」を重視することです。

- 「パーマー」

- 「オーラル・メソッド」

- 「問答法」

8. 橋本進吉(はしもとしんきち)

言語学者、国語学者です。

「中学校の現代語の文法」は橋本進吉の文法論が採用されています。また、「上代特殊仮名遣い」を解明したことでも有名です。

- 「中学校の現代語の文法」

- 「上代特殊仮名遣い」

9. 松下大三郎(まつしただいざぶろう)

国語学者、文法学者です。

「普遍文法構築」がキーワードです。

- 「普遍文法構築」

10. 三上章(みかみあきら)

言語学者です。

数学教師の後に言語学者という、少し変わった経歴の人です。

「主語廃止論」「はた迷惑の受身」「象は鼻が長い」などがキーワードです。

- 「主語廃止論」

- 「はた迷惑の受身」

- 「象は鼻が長い」

11. 山田孝雄(やまだよしお)

国語学者です。

「副詞の三分類」が有名です。ほかに「山田国語学」「山田文法」などが知られています。

学歴は小卒で(中学校中退)、独学で研究を行いました。

- 「副詞の三分類」

12. 山口喜一郎(やまぐちきいちろう)

日本語教育家です。

台湾や朝鮮、満州で日本語を教えました。日本語のみを使用する直接法で指導したことが有名です。「台湾」「山口直説法」「グアン・メソッド」などがキーワードです。

- 「台湾」

- 「山口直説法」

- 「グアン・メソッド」

まとめ

人物がたくさん出てきますし、読み方も難しく、覚えるのが大変ですよね・・・。そこで、それぞれの特徴で簡単にグループ分けしてみました。

日本語教育系の人

- 伊沢修二

- 大出正篤

- 山口喜一郎

- 長沼直兄

変わった経歴の人

- 三上章

- 山田孝雄

学校や国家政策に影響、偉い人

- 上田万年

- 橋本進吉