日本語教育能力検定試験に出題されることのある、「通時態 (diachrony)」と「共時態 (synchrony) 」について紹介します。

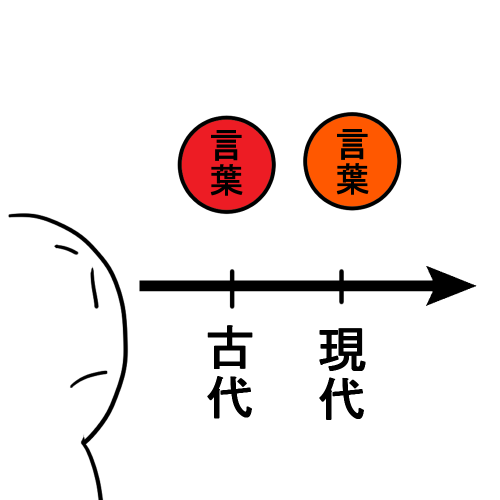

「通時態」=時代の流れによる変化

通時態は、時代の流れによる変化に注目することです。ある言語が過去と現在でどのように変化していのるかなどを見ることです。

例:「古語」から「現代語」の変化

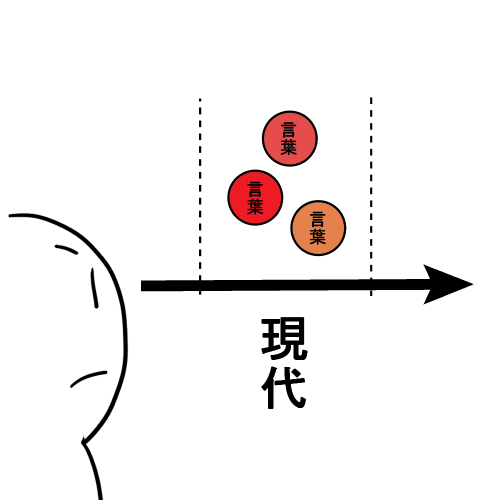

「共時態」=ある特定の一時点の変化

共時態は、ある特定の一時点における変化に注目することです。ある言語がある時点で、地域によりどのような変化があるのかなどを見ることです。

例:話し言葉や、方言

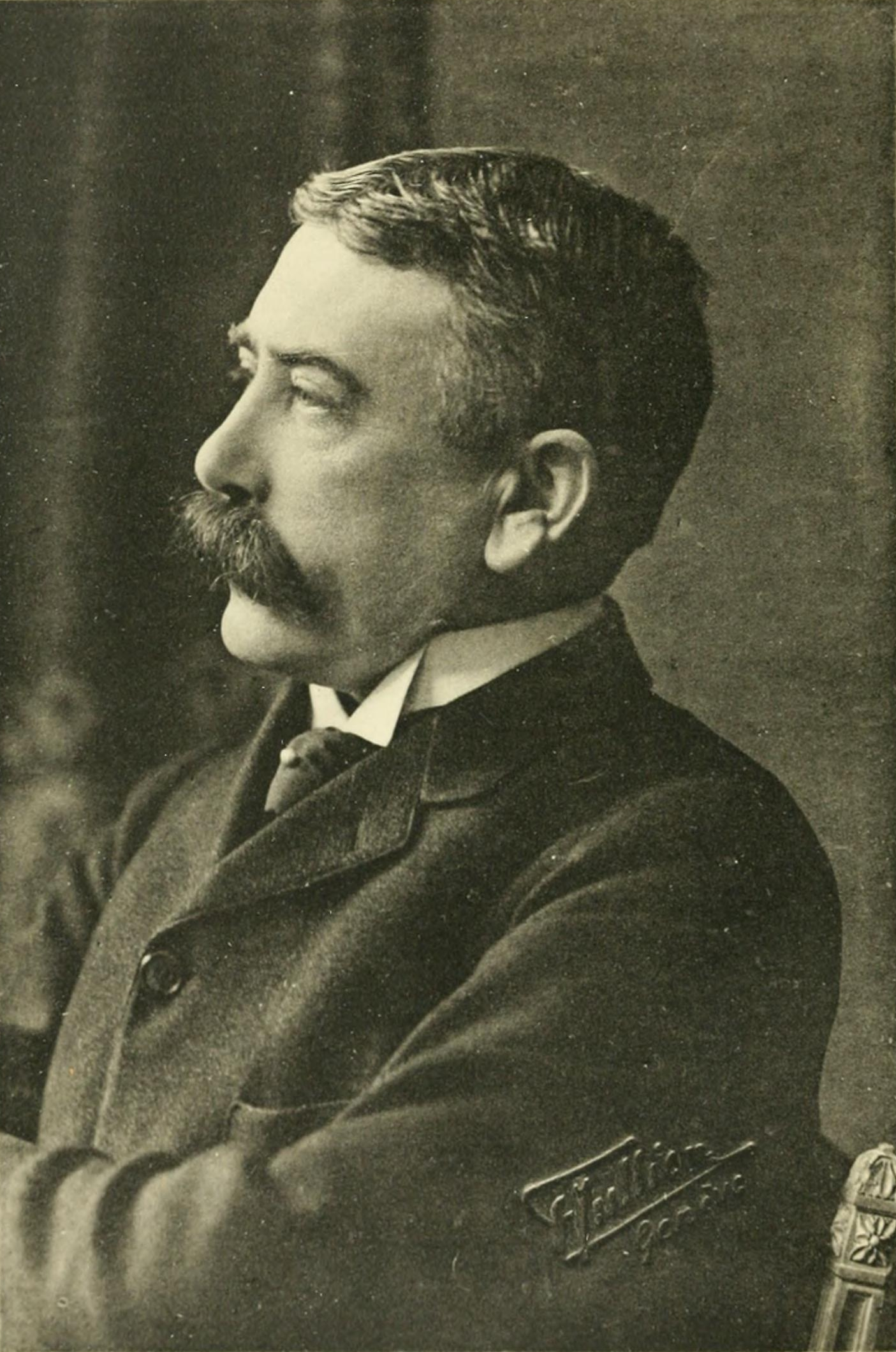

ソシュールが使い始めた区別

By “F. Jullien Genève”, maybe Frank-Henri Jullien (1882–1938) – Indogermanisches Jahrbuch, パブリック・ドメイン, Link

通時態と共時態は、有名な言語学者のソシュールが使用した区別です。

ソシュールはスイスの言語学者で、「近代言語学の父」と言われています。

「共時態」が優先

また、重要なのは、ソシュールは「共時態」を「通時態」に優先させなければならないと主張した点です。

ラングとパロール

他にソシュールに関係した重要な単語として、「ラング」と「パロール」があります。

ラングは「社会に共有される言語上の約束事」を示します。具体的には、語彙や文法のことです。

それに対し、パロールは「個人的な言語の運用」を示します。

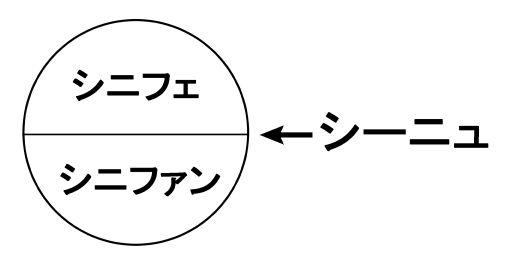

シーニュ、シニフィアン、シニフィエ

また、ソシュールは言語(ラング)を「記号(シーニュ)の体系」としました。

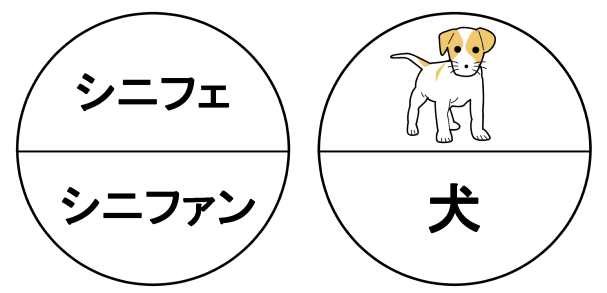

そして、記号(シーニュ)を「シニフィアン」と「シニフェ」が結びついたものだと考えました。

シニフィアンは「音、文字」で、シニフェはその「イメージ、概念」です。

そして、シニファンとシニフェの結びつきは恣意的であると指摘した点も重要です。

たとえば、「イヌ」という音、文字が示すイメージは、イヌという音、文字と必然的に結びついていません。ほかの音がイヌというイメージを示すことも可能だということです。

まとめ

- 通時態は「時代の流れによる変化」、共時態は「ある特定の一時点の変化」

- 通時態と共時態は言語学者のソシュールが使用した区別

- ソシュールは「共時態」を「通時態」に優先させなければならないと主張

- ラングは社会に共有される言語上の約束事、パロールは個人的な言語の運用

- 言語(ラング)は「記号(シーニュ)の体系」で、記号(シーニュ)は「シニフィアン」と「シニフェ」が結びついたもの

- シニフィアンは「音、文字」で、シニフェはその「イメージ、概念」

- シニファンとシニフェの結びつきは恣意的

コメント

はじめまして。小林と申します。

言語学を始めたばかりで、通時態と共時態について検索してましたら、こちらのサイトを見つけました。 大変丁寧に作られているので、今後参考にさせて頂こうと思います。

作っていただき、ありがとうございます。

早速ですが、冒頭に

通時態 (synchrony)」と「共時態 (diachrony) 」という概念について紹介します。

とありますが私の教科書には

サンクロニーが共時態

ディアクロニーが通時態となっております。

ご確認、宜しくお願い致します。

尚、私のアドレスはリンクの付いているメールが拒否されます。

ご返事いただく際はご注意ください。

コバヤシマサミ様

コメントありがとうございます。調べたところ確かにサンクロニーが共時態のようですね。

修正しようと思います。ご指摘ありがとうございます。

早々に修正いただきありがとうございます。

Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.