試験関連情報

試験関連情報 国家資格の「公認日本語教師」が創設確実に・・・日本語教育能力検定試験の合格が必須

国家資格「公認日本語教師」(仮称)が2020年度以降に創設される見通しとなりました。国家資格ができることで、日本語教師の地位向上が望めますね。登録要件の一つが「日本語教育能力検定試験に合格」この資格を取得するための登録要件は3つあり、その中...

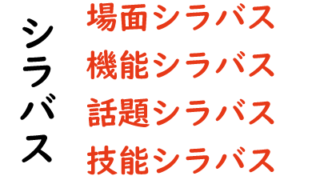

言語と教育

言語と教育  試験関連情報

試験関連情報  言語一般

言語一般  言語と教育

言語と教育